La fallida contrarreforma laboral en Argentina y el polémico intento hacia la regresividad de los derechos

2 de Febrero de 2024

Tras la llegada al poder de Javier Milei en Argentina se ha impulsado una amplia reforma de varios sectores. El de la materia laboral se analiza en el presente artículo

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional de Argentina ordena construir un sistema legal dirigido a proteger a los trabajadores. Hasta hace un mes, la evolución de los derechos laborales en el país había sido producto de reclamos y conflictos históricos, pero también de debates y de acuerdos legislativos o autónomos como los convenios colectivos del trabajo.

Sin embargo, en la noche del 12 de diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 llamado de “reconstrucción de la economía”, deconstruyó la reforma evolutiva, acumulativa y progresiva de una decena de leyes laborales aprobadas a través de tres cuartos de siglo por gobiernos de distinto e inclusive contradictorio signo político.

Por su extensión y profundidad, esta reforma sólo puede compararse con la de facto producida en 1976, pero sin necesidad ni urgencia.

Desde el punto de vista procesal, mediante el recurso del DNU no puede ni debe eludir la discusión parlamentaria de cambios que afectan a millones de personas trabajadoras. Este signo antidemocrático, no es consecuente con los ideales liberales que respetan la división de poderes y la formación de las leyes; siendo este el primer argumento de su inconstitucionalidad.

Por otro lado, en lo sustantivo, la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo cuando cumple medio siglo, intentó fragmentar y degradar instituciones con la admisión de figuras no laborales como los llamados “autónomos monotributistas” o los emprendedores independientes, además de promover una interpretación restrictiva de la norma más favorable.

También, la reforma impulsó una prolongación excesiva del período de prueba de hasta ocho meses, la posibilidad negociada de extender la jornada hasta 12 horas diarias cuando se venía hablando de disminuirla a 40 horas semanales y disminuir el monto del costo de las horas extraordinarias mediante la negoción colectiva e individual.

La Declaración Universal de Derechos Humanos indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1). Pero, según la reforma, el derecho humano a la igualdad y su contracara, la discriminación, se encuentra tasado monetariamente.

Bajo la lógica de la reforma se podría despedir discriminando a un trabajador por razones de sexo, ideológicas o gremiales, con tal que se abone una indemnización complementaria.

La reforma pretende que un trabajador que fue sometido a condiciones de irregularidad registral e inclusive ser víctima de un siniestro laboral, pueda percibir lo adeudado mediante un plan de doce cuotas mensuales a pagar por el empleador incumplidor. El trabajador se convierte de esta manera en financista de su propia acreencia.

También propuso habilitar negociadamente un sistema de fondo de cese laboral que, a través del aporte mensual del 8 % de las remuneraciones, permita el despido libre o, la otra cara de moneda, la supresión de la estabilidad laboral, también protegida constitucionalmente.

Pero, de lo que más se ha ocupado el DNU en cuestión, es suprimir toda indemnización o multa por irregularidad registral y trabajo en “negro”, indirectamente un aliento o libertad para estas prácticas porque no se implementa ningún régimen sustitutivo. De tal modo, se beatificarían las estafas e ilegalidades del trabajo en negro que el Papa Francisco consideró ex cátedra en 2018 como un “pecado mortal”.

Esto representa una regresión a los derechos humanos laborales porque a mayor inestabilidad, menor formación profesional, más inseguridad jurídica, mayor pérdida de derechos e imposibilidad de imaginar un proyecto de vida laboral. A este sistema se le llama “mochila” que, por más juvenil que se la presente, es una palabra que deriva del latín mutilus, “mutilado” y, en la construcción, se denomina a un aparato sanitario.

Se incorporan en esta reforma tres disposiciones apuntadas directamente a lo central del Derecho Colectivo de Trabajo: la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

En relación con el primer punto, los trabajadores deben ratificar personalmente ante su empleador que aceptan contribuir al sostenimiento de las entidades sindicales. De lo contrario, se entiende que han dejado de apoyarlas. Enfrentados en forma individual con el empleador, se puede prever que muchos trabajadores serán presionados para dejar de pertenecer al sindicato que los representa.

Se pretende la caída parcial de la ultraactividad de convenios colectivos en las cláusulas obligacionales, es decir, las pactadas para regir entre los sujetos de las relaciones colectivas –sindicatos y empresarios—con el explícito propósito de que dejen de tener vigencia disposiciones relativas al sostenimiento de las actividades sociales, culturales, de salud, esparcimiento y formación pactadas como parte del convenio colectivo y de esta manera debilitar al sector obrero.

El ejercicio de la huelga es limitado sustancialmente. Se lo recorta en gran cantidad de actividades como las alimentarias, educación, transporte. Se estima que, en la mitad de las labores, se debería preservar entre un 50 y un 75 por ciento de guardias mínimas.

Estas disposiciones son contrarias a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo que tiene un criterio restrictivo y admite limitaciones cuando se afecte la vida, la seguridad o la salud de las personas. La libertad sindical y el derecho de huelga son derechos humanos laborales, según numerosos instrumentos internacionales, y medios no violentos instituidos para resolver conflictos y acordar una nueva condición colectiva. De allí surgen también los convenios colectivos que son fuentes autónomas de derecho.

En Argentina, los Convenios colectivos son ejemplares por su riqueza y dinámica aun cuando necesiten actualización negociada. Debilitar o reglamentar un sistema autónomo de relaciones colectivas, significa beneficiar la negociación particular, desregulada y desequilibrada de las partes.

Por ahora, el DNU fue suspendido cautelarmente por la Cámara Nacional del Trabajo en dos acciones de amparo presentadas por la Confederación General del Trabajo, por una parte, y la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma y la Central de Trabajadores Argentinos, por otra.

Además, en segunda instancia, se declaró la inconstitucionalidad de la reforma por no encontrarse que existan motivos de necesidad y urgencia para evitar el debate parlamentario como pretendía el gobierno.

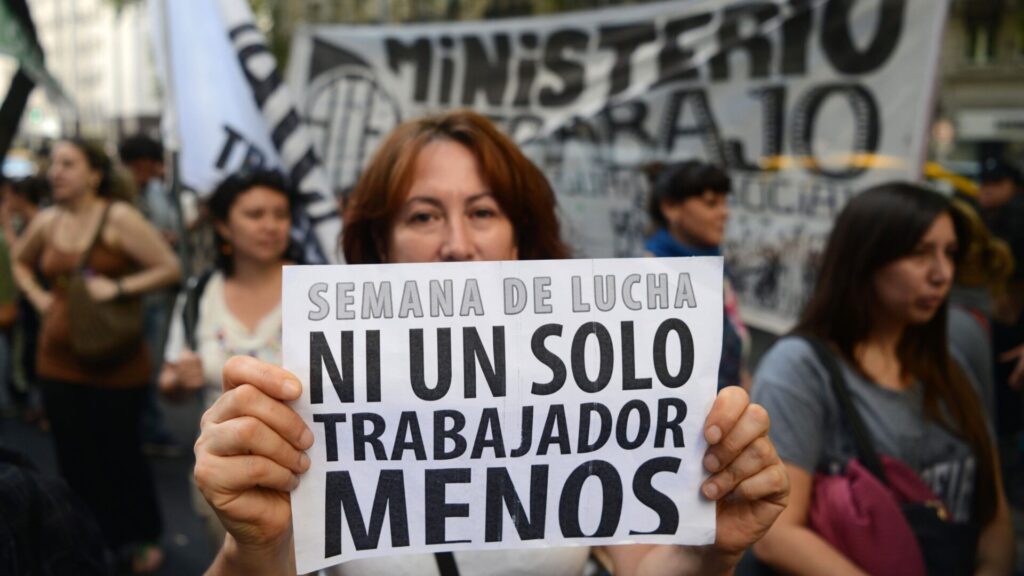

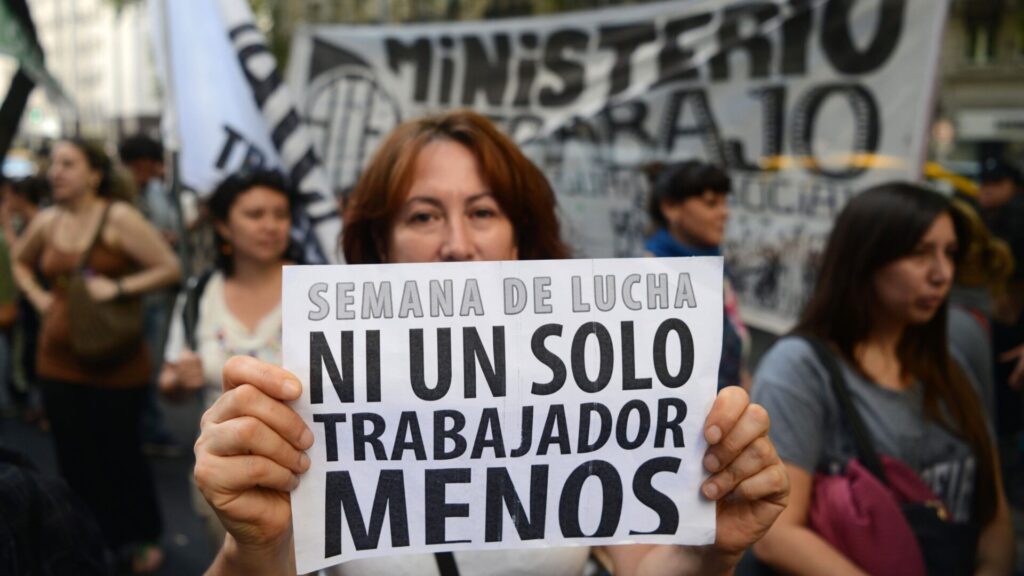

Cabe destacar que en el país ha habido un paro nacional, así como masivas movilizaciones públicas en oposición al DNU. Estas han tenido un alto impacto en la economía y en la sociedad argentina.

La última batalla legal sobre el DNU y su impacto en materia laboral se disputará ante la Corte Suprema de Justicia; este órgano deberá decidir tanto sobre las medidas provisorias como sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, en lo procesal y lo sustancial, la gruesa regresión de derechos que plantea el DNU 70/23, no debería superar un mínimo examen de constitucionalidad.

El DNU es una norma que marcha directamente en contra del diseño constitucional argentino así como de las normas supra nacionales de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo, esencialmente porque implica una franca y decidida regresión de derechos.

Citación académica sugerida: Arese, Cesar. La fallida contrarreforma laboral en Argentina y el polémico giro hacia la regresividad de los derechos. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-fallida-contrarreforma-laboral-en-argentina-y-el-polemico-intento-hacia-la-regresividad-de-los-derechos/

Palabras clave: Argentina; DNU; regresividad; derechos laborales; derechos humanos laborales.

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, post doctorado, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Director de Derechos Humanos Laborales por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de la Universidad Siglo XXI. Presidente del Círculo de Abogadas y Abogadas Laboralistas (CAAL), secretario académico de FOFETRA; integra la dirección ejecutiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS); abogado laboralista titular del Estudio Arese y Asociados, ex juez de cámara por concurso y ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba (AADTSSC), Director de la Revista Derecho Laboral Actualidad de Rubinzal Culzoni. Colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo y profesor del Centro de Formación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, Torino, Italia. Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Ex Becarios del Curso de Expertos de la Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Bologna y OIT. Es profesor de posgrado en varias universidades argentinas y del exterior. Ha recibido formación de posgrado en Italia, Francia y España. Es autor, director y co autor de una veintena de libros y más de 200 artículos de doctrina en español, portugués e italiano. Se destacan sus libros “Derechos Humanos Laborales”, 2da edición 2022, traducido al portugués en 2020 como “Direitos Humanos Trabalhistas”; “Derecho de los Conflictos Colectivos”, 2da edición 2020, “Código Civil y Derecho del Trabajo», «Derecho de la Negociación Colectiva» todos de Editorial Rubinzal Culzoni y el documento de trabajo “Acceso a Tutela Judicial Efectiva en países de sudamericanos” editado por OIT en 2020.

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.