Los problemas históricos y jurídicos del proyecto constituyente colombiano

15 de Agosto de 2025

¿Constituyente en Colombia o conflicto constitucional? Una propuesta del gobierno que, según el autor, presenta serias objeciones jurídicas e históricas.

El 20 de junio del año en curso, Gustavo Petro, Presidente de Colombia (2022-2026), anunció mediante un tuit que en las próximas elecciones que se celebrarán en marzo del 2026 “será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente”. Lo anterior, en tanto considera que las instituciones colombianas, en especial el Congreso de la República, representan un obstáculo para la implementación de las ideas que promueve su plan de gobierno.

Inicialmente, tras acusar al Congreso de la República de un “bloqueo institucional” por no aprobar sus reformas sociales, el Gobierno había convocado a una consulta popular para someter a consideración nacional la aprobación de la reforma a la salud y la reforma laboral. Sin embargo, la votación en el Senado en la que se debía aprobar su convocatoria fracasó en dos oportunidades. Tras ello, el Gobierno decidió convocar mediante Decreto 0639 de 2025 una consulta popular a pesar de que la Constitución prevé expresamente que para su convocatoria es necesario un concepto previo favorable del Senado (artículo 104).

La expedición de lo que se conoció popularmente como “el decretazo”, ideado por el recién nombrado ministro de justicia Eduardo Montealegre, causó una gran controversia política y jurídica, en tanto contravenía abiertamente el texto de la Constitución. Además, fue visto como un movimiento de corte autoritario, ya que más allá de ser insostenible jurídicamente, ponía de manifiesto que el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar que el Congreso tomara decisiones en contravía de sus intereses, posición a la que se adscribe quien escribe estas líneas.

Tras su expedición, el Registrador Nacional, cabeza de la entidad encargada de implementar la logística para que la votación de la consulta se haga efectiva, mostró su negativa a convocarla hasta que las autoridades judiciales competentes se pronunciaran sobre su legalidad. Al mismo tiempo, el Senado de la República decidió finalmente aprobar la reforma laboral tras una concertación entre distintos actores políticos. Poco después, el Consejo de Estado decidió, como medida cautelar de urgencia, suspender los efectos del “decretazo” al considerar que este violaba normas superiores al confrontar su contenido con la Carta Política.

Debido a que la consulta popular iba a someter a consideración nacional varios temas de la reforma laboral que acababa de ser aprobada, el gobierno decidió expedir otro decreto mediante el cual derogaba el conocido “decretazo” argumentando que la consulta “ya no es necesaria”. A pesar de esto, hizo el anuncio de que en las próximas elecciones será entregada una papeleta para poner en consideración del pueblo la convocatoria a una asamblea constituyente con el objetivo de impulsar cambios más profundos en el marco jurídico del país.

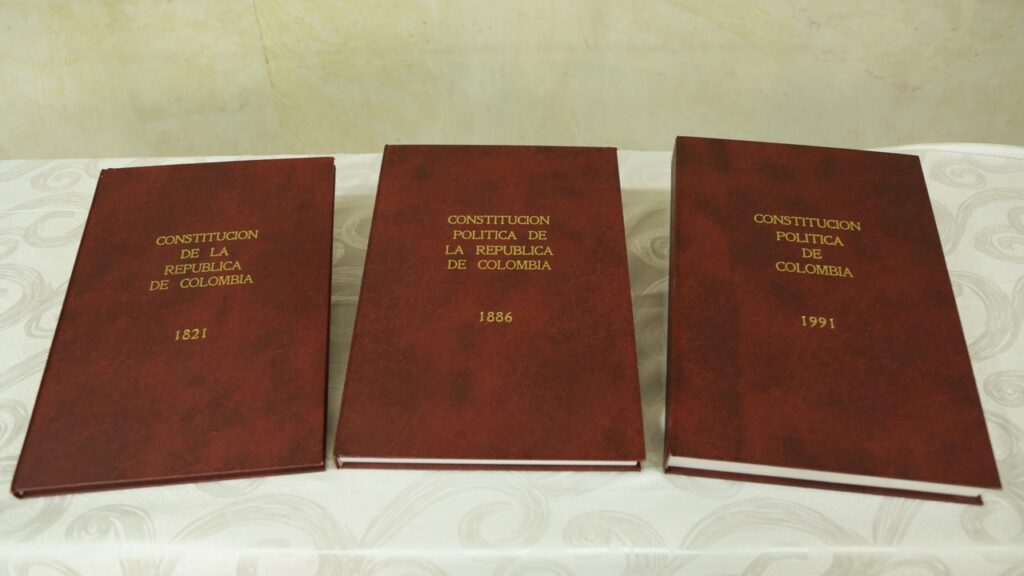

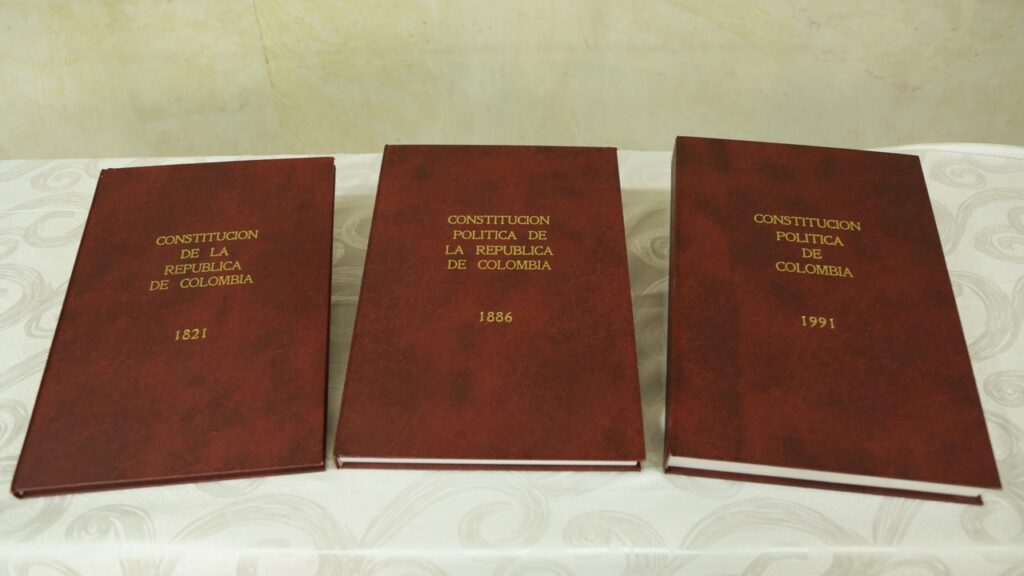

En Colombia, el antecedente más próximo de asamblea constituyente, y como se verá, el que pretende emular el Gobierno de Gustavo Petro, es el que llevó a la expedición de la Constitución de 1991.

A finales de la década de los 80 del siglo XX, surgió una iniciativa ciudadana liderada por un movimiento estudiantil que consiguió que en las elecciones legislativas de marzo de 1990 se presentara una papeleta no oficial que preguntaba si debía convocarse a una asamblea nacional constituyente. Lo que llevó a acudir a este mecanismo “extraoficial” para reemplazar la Constitución de 1886 fue el contexto de la situación: Por aquella época Colombia atravesaba un espiral de violencia debido al accionar de distintos grupos, en especial del cartel de Medellín. Además de ese contexto histórico, lo cierto es que las personas no se sentían representadas por la Constitución de 1886, que había sido promulgada en el contexto de la regeneración de finales del siglo XIX y que, además, solo permitía ser reformada mediante acto legislativo discutido en el Congreso (artículo 209).

Esta mezcla de circunstancias políticas y jurídicas fue lo que, en esencia, hizo surgir al movimiento que se denominó “la séptima papeleta” y con ello se justificó acudir al poder constituyente primario en razón al poco margen de reforma que ofrecía el texto del 86. Lo que sucedió después es historia, pues el apoyo ciudadano que recibió el movimiento fue tan notorio que el gobierno de entonces decretó un estado de sitio para dar paso a un plebiscito constitucional en las elecciones presidenciales de mayo de 1990. Esa propuesta fue apoyada por más de 5 millones de ciudadanos que votaron a favor de convocar a una asamblea constituyente que finalmente derivó en la promulgación de la Carta Política del 91, vigente hasta el momento en que se escribe este texto.

La forma con la que el Gobierno de Petro ha anunciado que se convocará a la constituyente plantea lo que al parecer de este autor son contradicciones jurídicas e históricas evidentes: En efecto, el Gobierno sostiene que en razón al “bloqueo institucional” del que se siente víctima, es necesario acudir al poder constituyente primario para convocar a una asamblea “popular” constituyente:

La formalidad aquí es crucial, pues el Presidente no quiere convocar la constituyente según el procedimiento que establece la propia Constitución, la cual juró cumplir al tomar posesión de su cargo. Esto se debe a que, para convocarla, es necesario una ley aprobada por ambas cámaras legislativas y el voto afirmativo del al menos una tercera parte del censo electoral (artículo 376). Por el contrario, con el término “popular” se pretende presentar el proyecto constituyente como una iniciativa legislativa de origen ciudadano que, según se afirma, solo necesitaría el 20% del voto del censo electoral (parágrafo 1, artículo 9 de la ley 1757 de 2015) en la votación que se llevará a cabo en marzo de 2026 para que su convocatoria sea válida.

Además de los serios problemas jurídicos de esta tesis, que pretende convocar a una constituyente de “origen popular” cuando ninguna norma prevé que una asamblea constituyente pueda tener tal génesis, parece ignorar el hecho que, a diferencia de la Carta del 86, la Constitución del 91 establece tres mecanismos de reforma (artículo 374), a los cuales el gobierno no acude. De esta manera, se pretende emular el proceso constituyente del 91, a pesar de que el contexto jurídico actual no es el mismo, por lo que no se puede pretender desconocer las leyes de la República acudiendo a mecanismos “extraoficiales” para convocar la constituyente.

Por su parte, se pretende convocar a un proceso constituyente “popular” que como lo han dicho algunos funcionarios del propio gobierno, carece de un movimiento social importante que lo respalde. Adicionalmente, es necesario poner de presente al lector que tampoco existen razones que sustenten la necesidad del proyecto más allá del presunto “bloqueo institucional” que parece más una simple oposición política.

En conclusión, el proyecto constituyente promovido por Petro plantea, en esencia, dos problemáticas históricas con el que pretende emular: 1. Mientras el proceso del 91 fue una iniciativa popular que fue refrendada por el gobierno, este tiene iniciativa gubernamental que carece de iniciativa y respaldo popular. 2. Mientras que el proceso del 91 se justificó a acudir mecanismos extralegales para su convocatoria por el marco jurídico y social del momento, el que se promueve pretende desconocerlo sin sustento alguno.

El momento histórico que vive Colombia es crucial, pues el futuro del proyecto constituyente plantea grandes desafíos que determinarán en gran medida la fortaleza institucional y el futuro democrático del país. Como lo expone Herrera, debe dejar de pensarse que el reemplazo absoluto de la Constitución es una especie de fórmula mágica para conjurar crisis políticas, creencia que ha llevado a una proliferación de Constituciones en la historia de Suramérica. Las Constituciones deben ser preservadas en largo plazo y no ser vistas, en los términos de Hernando Valencia Villa, como Cartas de batalla del gobierno en turno para acomodarla a sus intereses.

Citación académica sugerida: Berbessi Fernández, Diego Alexander. Los problemas históricos y jurídicos del proyecto constituyente colombiano. Agenda Estado de Derecho, 2025/08/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proyecto-constituyente-colombiano/

Palabras clave: Colombia, constituyente, democracia

¿Es importante profundizar sobre este tema?

Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en derecho procedimental en la Universidad del Rosario. Miembro del Grupo de Jóvenes por el Estado de Derecho del programa Estado de Derecho para Latinoamérica.

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.