COP30: cuando el poder fósil secuestra el futuro climático

27 de Noviembre de 2025

La COP30 de Belém terminó con un vacío imposible de disimular: el documento final no mencionó ni una sola vez los combustibles fósiles. Ese silencio injustificable desató frustración entre gobiernos, científicos y organizaciones civiles. No fue un descuido técnico; fue una decisión política.

La sorpresa fue mayor porque llegó después de lo que amplios sectores interpretaron como un punto de inflexión en la COP28 de Dubái, cuando por primera vez en casi tres décadas se reconoció la necesidad de “alejarse de los combustibles fósiles”. Parecía que ese precedente marcaría un rumbo irreversible. Sin embargo, la COP29 empezó a desandar el camino y Belém lo confirmó: restauró el silencio fósil como norma y evidenció la capacidad de un pequeño grupo de petroestados para bloquear a decenas de países vulnerables.

En Belém, la fractura fue clara. Una coalición integrada por la Unión Europea, el Reino Unido, Colombia y más de ochenta países —en su mayoría Estados vulnerables— defendió incluir una referencia explícita a los combustibles fósiles en el texto final. Como destacó The Guardian, “more than 80 nations proposed a flexible, inclusive plan for a fossil fuel roadmap”. Todos ellos compartían un rasgo común: no dependen fiscalmente de la renta petrolera.

Frente a este grupo, el bloque rentista actuó con disciplina férrea. Arabia Saudita, al frente del grupo árabe, expuso sin rodeos su postura: “La política energética la decidimos en nuestra capital, no en la suya”. Rusia, aunque más cautelosa en público, lideró esfuerzos de bloqueo en conversaciones reservadas. La negociación colapsó cuando Colombia denunció que sus objeciones habían sido ignoradas. El episodio dejó algo claro: no era un desacuerdo técnico, sino la expresión de la estructura del poder fósil operando a plena luz.

Ahí emergió la paradoja más cruda de Belém. No se pedía cerrar pozos, suspender exportaciones ni renunciar de inmediato a los ingresos fósiles. La solicitud internacional era mínima: reconocer, al menos, la necesidad de iniciar una transición gradual, porque los combustibles fósiles están destruyendo el planeta, derritiendo glaciares y deteriorando ecosistemas esenciales para la vida. Sin embargo, incluso esa mención mínima fue percibida como una amenaza existencial. Para muchos petroestados, aceptar ese principio equivale a admitir que su riqueza es finita y que el modelo político que sostiene a sus élites no puede perpetuarse ni heredarse intacto. Por eso reaccionaron con veto, arrogancia y confrontación.

La lectura de que “solo” ochenta países respaldaron la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles parte de un supuesto equivocado: que en las COP la voluntad mayoritaria es vinculante. No lo es. El régimen internacional del clima opera bajo una regla de unanimidad, que convierte el consenso en un requisito procedimental y, al mismo tiempo, en un instrumento de bloqueo. En un sistema diseñado para evitar la confrontación abierta, una minoría cohesionada puede neutralizar a una mayoría dispersa, reproduciendo —a escala global— la lógica central del poder rentista: ampliar la capacidad de veto de quienes se benefician de la permanencia del orden fósil.

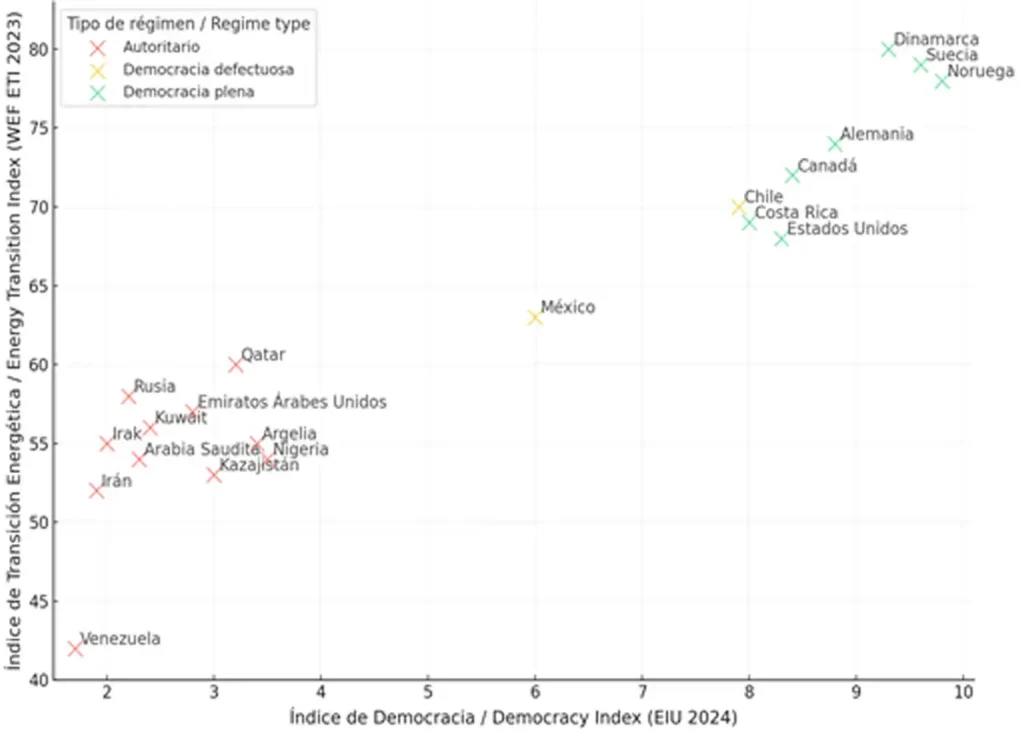

Ese bloque, integrado en gran medida por regímenes autoritarios o por democracias profundamente erosionadas, preserva su estabilidad política, su legitimidad interna y su capacidad distributiva mediante la captura y gestión de las rentas fósiles. Para estos Estados, la descarbonización no es una reforma técnica ni sectorial: implica desmontar las bases materiales y simbólicas de su arquitectura de poder. En consecuencia, la resistencia a los acuerdos climáticos no debe entenderse como un debate sobre el ritmo o la modalidad de la transición, sino como una defensa estructural del régimen político sostenido y reproducido por la renta fósil.

Aun así, este diagnóstico no implica abandonar el espacio multilateral. Las COP han sido, durante tres décadas, un escenario indispensable para posicionar la agenda climática, construir marcos normativos globales y limitar, aunque sea parcialmente, la influencia del poder fósil. Ese espacio se ha ganado y consolidado con años de trabajo diplomático, técnico y ciudadano, y no debe perderse. Pero Belém también nos dejó una lección importante: las COP continúan siendo un espacio esencial para el diálogo global, aunque requieren complementarse con iniciativas paralelas que permitan avanzar allí donde el proceso multilateral encuentra sus límites. Por sí solas, no pueden cargar con todo el peso de la transformación. El desafío exige integrar nuevas coaliciones, iniciativas y espacios de acción que avancen donde el multilateralismo se estanca. No se trata de reemplazar las COP, sino de fortalecerlas desde fuera y desde dentro, ampliando su alcance para que el veto fósil no defina los límites de lo posible.

Lo ocurrido en Belém reafirma un consenso creciente en la literatura especializada: los límites fundamentales de la transición energética no radican en la tecnología, sino en la política. Allí donde las instituciones están capturadas por las rentas extractivas, la transición energética queda subordinada, cuando no directamente bloqueada, a una transición política capaz de desmontar las bases del autoritarismo rentista.

La evidencia internacional muestra de forma consistente que los Estados con elevada abundancia de recursos fósiles y gobernados por élites autoritarias, como Arabia Saudita, Rusia, Irán, Qatar o Venezuela, se concentran en los cuadrantes inferiores de los índices globales de desempeño democrático y de transición energética. La magnitud de sus reservas, en muchos casos superiores a los 80,000 millones de barriles, sostiene estructuras distributivas que refuerzan coaliciones políticas cerradas, reducen la transparencia y limitan la capacidad de emprender transformaciones de largo plazo. La gráfica adjunta ilustra con nitidez esta dinámica: estos regímenes se agrupan en la zona de bajo rendimiento democrático y bajo progreso en la transición energética.

En contraste, las democracias consolidadas, como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania o Canadá, entre otras, exhiben altos niveles de apertura institucional, capacidad estatal y pluralismo, combinados con políticas de descarbonización robustas. Tal como muestra la gráfica, estos países se ubican sistemáticamente en la esquina superior derecha: alto puntaje democrático y elevado avance en la transición energética. Incluso en aquellos casos donde existen grandes reservas de hidrocarburos, como Canadá (170,000 millones de barriles), la fortaleza de las instituciones democráticas permite administrar la renta energética con criterios de transparencia, sostenibilidad y planificación intergeneracional. Su desempeño destacado no se explica por la ausencia de recursos fósiles, sino por la calidad del entramado institucional que limita la captura política y permite políticas públicas estables y de largo horizonte.

En conjunto, los datos corroboran un patrón ampliamente documentado: la calidad democrática y la transparencia institucional no solo facilitan la transición energética, sino que actúan como barreras contra su captura por parte de élites fósiles. Por ello, la descarbonización global no depende exclusivamente de avances tecnológicos o compromisos internacionales, sino, de las transformaciones políticas necesarias para desmontar los regímenes rentistas autoritarios. En estos contextos, la transición energética está inexorablemente vinculada a una transformación política.

Belém expuso con claridad los límites del multilateralismo climático. Un sistema que exige unanimidad en un mundo atravesado por intereses fósiles divergentes está diseñado para producir mínimos comunes, no transformaciones profundas. Por eso, mientras las COP muestran dónde están las fronteras del veto, las decisiones internas revelan dónde la transición sí es posible.

Los países con baja dependencia petrolera, Chile, Uruguay, Costa Rica o buena parte de la Unión Europea, entre otros, avanzan porque no están cautivos de la renta fósil. Su estructura fiscal, institucional y política no depende de los ingresos extractivos, lo que les permite tomar decisiones de largo plazo sin desestabilizar coaliciones internas.

Colombia, con reservas reducidas de petróleo (2.035 mil millones de barriles) y de gas natural (2.064 Gpc) al cierre de 2024, pero con las mayores reservas de carbón de la región (4.554 millones de toneladas), dio en Belém una señal inequívoca: defendió lo que muchos no se atrevieron porque entiende que su futuro no puede seguir anclado a los combustibles fósiles.

Los casos de Alemania y España lo confirman con datos contundentes:

– Alemania pasó de 6 % de electricidad renovable en 2000 a más de 50 % hoy.

– España pasó de 16 % de electricidad renovable en 2000 a superar el 56% del mix eléctrico en apenas dos décadas y media.

Ninguno de estos países es rico en hidrocarburos ni depende de rentas extractivas. Su capacidad de planificar a largo plazo proviene de instituciones sólidas, capaces de sostener políticas estables y de resistir presiones de intereses fósiles. El motor de la transición no fue la riqueza, sino la calidad institucional y el convencimiento de que la descarbonización es indispensable para preservar la estabilidad del sistema climático. Esa es la diferencia que separa a quienes avanzan en la transición de quienes permanecen atrapados en un orden fósil que protege a élites rentistas y bloquea el cambio.

La enseñanza es clara, aunque incómoda: la transición energética es posible, pero solo cuando se construye desde dentro, cuando la política logra emanciparse de la renta fósil y alinearse con el interés público. Allí donde se fortalecen las instituciones, se amplía la democracia y disminuye la dependencia petrolera, los países avanzan con mayor rapidez, ambición y consenso.

Nadie debería creer que deshacerse de los combustibles fósiles es un proceso sencillo: hoy siguen representando cerca del 80 % de la matriz energética global. Transformar ese sistema no es solo sustituir infraestructuras; es desmontar estructuras de poder, reordenar incentivos y reconfigurar instituciones que, durante décadas, se han organizado alrededor de la renta fósil.

Al observar el patrón internacional, la evidencia converge en una dirección inequívoca: no son las sociedades las que bloquean la transición, sino las élites fósiles que dependen de ella para mantener su poder. Los subsidios a los combustibles fósiles no protegen a la ciudadanía; protegen a los monopolios que capturan y administran esas rentas, preservando un orden energético que asegura influencia política, fiscal y territorial.

De ahí la gran paradoja contemporánea: generar electricidad con renovables ya es más barato que hacerlo con petróleo o gas. Y, aun así, los gobiernos continúan destinando sumas gigantescas a subvencionar la energía fósil. Estas decisiones no se explican por razones económicas, que hace años dejaron de existir, sino por razones estrictamente políticas: mantener la renta fósil es mantener el poder de quienes la controlan.

Pero esta historia no acabó en Belém. Belém marcó los límites del multilateralismo, pero también abrió una oportunidad para que otros países impulsen una agenda distinta. La conferencia convocada por Colombia en Santa Marta apunta justamente en esa dirección. No será una reunión ceremonial, sino un intento de construir una coalición que avance sin pedir permiso a los petroestados; una alianza que reconozca que la transición no se decreta desde fuera, sino que se conquista desde dentro.

La transición energética no es únicamente una urgencia climática. Es una oportunidad histórica para construir sociedades más estables, prósperas y libres, capaces de romper con un modelo que concentra poder, bloquea reformas y amplía desigualdades. Santa Marta puede ser el punto de partida de ese nuevo ciclo. Belém no fue el cierre, sino fue el comienzo de un realineamiento político global. Allí donde la política se libera de la renta fósil, la transición deja de ser un horizonte lejano y se convierte en un proyecto posible.

Citación académica sugerida: Jiménez Guanipa, Henry. COP30: cuando el poder fósil secuestra el futuro climático. Agenda Estado de Derecho, 2025/11/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cop30/

Palabras clave: COP30; combustibles fósiles; transición energética.

¿Es importante profundizar sobre este tema?

Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones

Abogado con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg y Doctor en Derecho por la Universidad Ruhr Bochum de Alemania. Docente y conferencista invitado en universidades e instituciones europeas y latinoamericanas. Investigador visitante del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, de Heidelberg y del Instituto de Derecho de Minas y Energía de Bochum, Alemania. Es Consultor Senior en proyectos financiados por el Banco Mundial y miembro de la firma de abogados WIRTH Rechtsanwälten en Alemania.

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.