“La existencia de la Corte Penal Internacional se debe en gran parte, a las tradiciones y las experiencias de los países de América Latina”

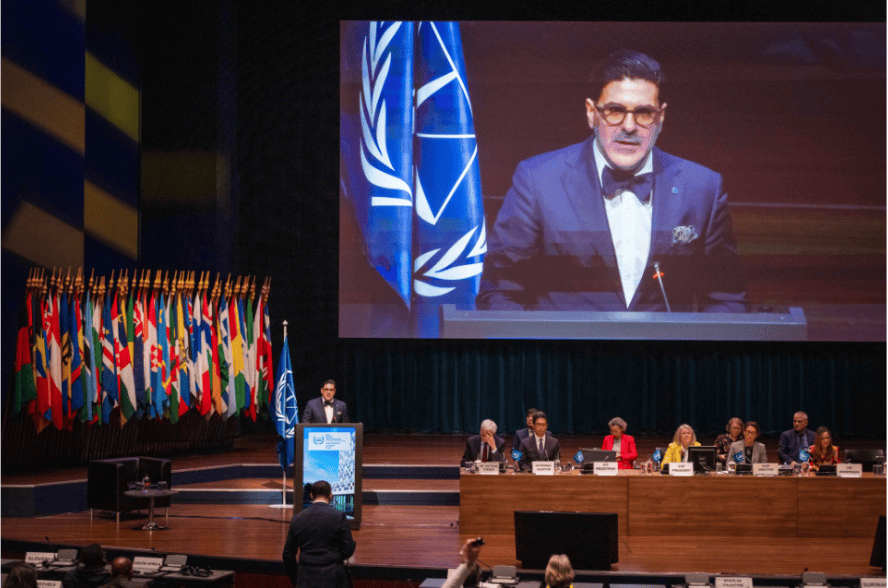

En exclusiva, el equipo de Agenda Estado de Derecho conversó con Osvaldo Zavala Giler, el primer latinoamericano en asumir el cargo de secretario de la Corte Penal Internacional (CPI), quien nos abre las puertas al fascinante y desafiante mundo de la justicia penal internacional. Desde el corazón operativo de la Corte, Zavala lidera los esfuerzos para garantizar que esta institución, encargada de juzgar los crímenes más atroces, opere con eficacia en un panorama global cada vez más complejo.

La entrevista aborda temas tan cruciales como las amenazas a la independencia judicial, ciberataques masivos y las tensiones políticas que ponen a prueba la resiliencia de la CPI. Pero también revela el aporte único de América Latina: su experiencia en justicia y reparación, que ha enriquecido la legitimidad de la Corte en escenarios globales. Con una narrativa clara y apasionada, Zavala comparte cómo los valores y la diversidad de la región han fortalecido el mandato de la CPI y cómo los profesionales latinoamericanos pueden seguir marcando la diferencia en esta cruzada por la justicia.

Una conversación que no sólo desentraña los retos actuales de la CPI, sino que también inspira a reflexionar sobre el impacto de la cooperación internacional y el papel transformador que pueden jugar las voces de nuestra región en la construcción de un sistema de justicia verdaderamente global.

Secretario de la CPI desde el 17 de abril de 2023, por un mandato de cinco años. Antes de ser elegido Secretario, el Sr. Zavala Giler trabajó en la Corte desde 2010 en diversas funciones: como Jefe de la Sección de Presupuesto (2022-2023), Asistente Especial Superior del Secretario (2016-2022), Jefe de la Oficina de Enlace de la Corte ante las Naciones Unidas en Nueva York (2018-2019) y Asistente Especial del Secretario (2010-2016). También es uno de los miembros fundadores de ICCQ, la Red de Diversidad Sexual y de Género de la Corte. Antes de incorporarse a la Corte, trabajó como Oficial Jurídico, Asesor Jurídico y Oficial de Enlace ante las Naciones Unidas para la Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC), de 2006 a 2010, tanto en Nueva York como en La Haya. Además, trabajó en un bufete de abogados en Ecuador entre 2000 y 2003, incluyendo casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Sr. Zavala Giler se graduó como abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, y es miembro acreditado del Foro de Abogados de Ecuador. También posee una licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas de la misma universidad.

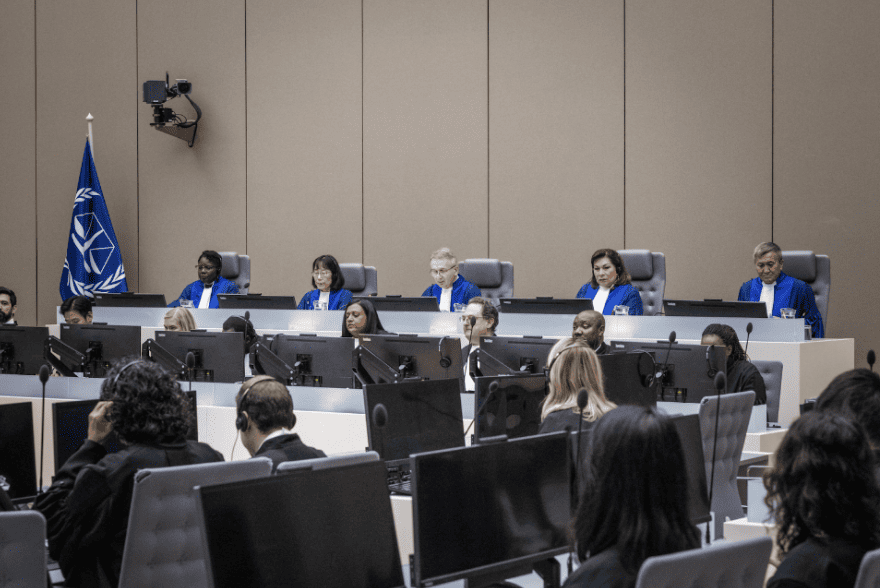

Osvaldo Zavala Giler (OZ): La Secretaría de la Corte Penal Internacional es el órgano que se encarga de proveer toda la plataforma administrativa y operacional para el funcionamiento de la institución. Si se piensa en juzgados penales a nivel nacional, siempre hay una estructura de apoyo estatal que coadyuva a los esfuerzos de los operadores judiciales. Entonces, hay una Fiscalía, un Ministerio de Justicia, hay centros de detenciones, cárceles, policía con protección de testigos, colegios de abogados, sistemas de asistencia letrada, entre otros órganos que, aunque no son parte realmente del juzgado, coadyuvan los esfuerzos de la justicia. La CPI no pertenece a un Estado, no tiene un territorio, no es parte de un aparato estatal, y por lo tanto le corresponde a la Secretaría asegurar la operación de estas estructuras para el desarrollo del objeto misional de la Institución.

OZ: Mi trabajo consiste, por ejemplo, en garantizar el apoyo a las salas, desde cosas tan específicas como asegurar la interpretación de idiomas para testigos o el acusado, hasta proveer medidas de seguridad alrededor de las salas, facilitar la participación de las partes procesales, impulsar la comunicación del mandato judicial de la Corte, manejar el centro de detenciones, brindar protección de los testigos y las víctimas que participan en el proceso, sea en coadyuvancia de la fiscalía o de la defensa, entre otras. Bajo mi responsabilidad también están todas las oficinas en el terreno. Tenemos oficina en Kiev, en Ucrania; en Bangui, en República Centroafricana; en Kampala, en Uganda; en Bunia, en la República Democrática del Congo; y en Bamako, en Mali.

OZ: Parte fundamental del mandato del Secretario es ser neutral. Yo soy neutral a los procesos judiciales, es decir, sigo órdenes de los jueces. Si los jueces me dicen que hay que arrestar a una persona, es mi responsabilidad llevar a cabo la cooperación con los Estados para poder ejecutar las órdenes de arresto. Pero no tengo una posición con respecto a los casos ni las situaciones. Y eso es importante porque mi trabajo requiere apoyar tanto a la Fiscalía como a la defensa. Por ejemplo, como dije hace un momento, protejo al testigo de la fiscalía y facilito a la defensa el acceso a evidencia y a pruebas en el terreno.

OZ: La CPI obedece a un mandato internacional en el cual la comunidad internacional decidió que ciertos crímenes de trascendencia universal atentan contra la humanidad en su conjunto y que es de interés colectivo que haya una institución que pueda tener competencia y jurisdicción sobre estos crímenes en particular. Por lo tanto, la Corte ejerce su jurisdicción a nombre de la comunidad internacional en los países en los que los crímenes se cometan y sobre los cuales la Corte tenga competencia. En ese contexto, la Corte tiene que ser representativa de la comunidad internacional para mantener su legitimidad. Si la Corte está actuando a nombre de la comunidad internacional en cualquier país del mundo, su actuar tiene que ser representativo de los valores, de las tradiciones y de las experiencias de la comunidad internacional.

Por eso creo que es relevante como región latinoamericana saber que contribuimos al desarrollo de este sistema desde varias perspectivas. Jueces latinoamericanos están sentados en la institución y están contribuyendo al desarrollo de la jurisprudencia. Hay un Secretario latinoamericano hoy por hoy que contribuye con su aprendizaje, su experiencia y su filosofía al mantenimiento de la institución. Hay profesionales que trabajan en la institución y que contribuyen con esta visión también al mandato de la Corte. Y la experiencia latinoamericana es muy rica. La experiencia latinoamericana trae perspectivas únicas, precisamente, en temas de justicia y conflicto, que no son siempre fáciles de encontrar. La experiencia latinoamericana en temas de reparaciones a víctimas también es muy importante. Entonces, reflejar este aporte cultural, esas tradiciones jurídicas muy características de los latinoamericanos, creo que es muy importante para la legitimidad de la institución.

OZ: Si bien conozco de manera detallada la operación de la Secretaría –en tanto que estoy vinculado a la Institución hace más de 14 años y he trabajado directamente con tres secretarios anteriores–, encuentro como principal reto el manejo de los desafíos que afronta la Organización en términos de las amenazas y medidas coercitivas asociadas a actos de retaliación, como consecuencia del cumplimiento de su mandato. La proliferación de estos actos ha resultado en una verdadera transformación en materia de seguridad y por lo tanto ha requerido una respuesta institucional por parte del liderazgo de la institución. Por su naturaleza, considero que este reto también ha creado una institución más fuerte y ha generado mayor atención a los riesgos que afectan a la CPI, así como también la necesidad de proteger su continuidad operacional.

Cuando asumí el puesto, fue un poco antes de que se emitieran las órdenes de arresto en la situación de Ucrania. La respuesta de la Federación Rusa inmediatamente fue emitir órdenes de detención contra los jueces de la Corte que estaban involucrados en el caso y en contra del Fiscal de la Corte. Es decir, hubo una retaliación directa a la independencia judicial de la institución. Nuestra respuesta como institución, así como la de nuestros Estados Parte, ha sido de proteger la integridad del proceso judicial y la independencia de los jueces y Fiscal de la Corte. Sin embargo, en términos prácticos, hay un impacto importante sobre la institución y sus oficiales, en el sentido que se debe considerar la seguridad como un elemento operacional prioritario frente a tales amenazas y medidas. Todo esto forma parte de la nueva realidad que vive la Corte. Si bien es cierto que hemos enfrentado amenazas y medidas coercitivas en el pasado, su cantidad y sofisticación ha cambiado drásticamente.

Cabe indicar que en septiembre del 2023, nos enfrentamos a un ciberataque masivo a la institución. Este incidente buscaba debilitar nuestras estructuras informáticas y afectó temporalmente la continuidad de las operaciones de la Corte. Fue un ataque a gran escala que generó muchas irrupciones. Como resultado de nuestra investigación sobre el incidente, se identificó que el actor que buscaba penetrar nuestra ciberseguridad, actuó con propósito, con muchas capacidades y con persistencia en búsqueda de obtener información de la institución para poder perseguir sus propios fines.

Adicionalmente, lo último que hemos enfrentado es la propuesta de ciertos sectores dentro de Estados Unidos de América para sancionar a la institución por motivo de órdenes de arresto emitidas en el contexto de la situación del Estado de Palestina. Esto ya sucedió antes, en el 2020, y hay una propuesta que está en el Senado ahora, que podría causar un impacto importante a la Corte Penal Internacional y sus oficiales. A la vez de ser grave por si, considero aún más preocupante el mensaje que resultaría de sancionar a la única corte permanente internacional facultada a ejercer su jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional.

Sancionar a la Corte tendría un impacto significativo en cuanto a nuestra capacidad de operar en cualquier parte del mundo, y ese es el gran reto con el que nos enfrentamos ahora, sobre todo dadas las nuevas realidades políticas mundiales.

Evidentemente, la cuestión de seguridad se ha convertido tal vez en el reto más grande – uno existencial. Sobre esa base, y de acuerdo con mi mandato como Secretario de la Corte, he buscado presentar las realidades de operación que tiene la CPI, con el fin de profundizar nuestra resiliencia ante cualquier desafío.

OZ: El Estatuto de Roma detalla cuáles son las formas de cooperación obligatorias, como: la ejecución de órdenes de arresto, de órdenes judiciales y de solicitudes de la fiscalía. Pero también hay formas de cooperación que no son obligatorias y que son necesarias para que la Corte pueda subsistir. Por ejemplo, la protección de testigos. La Corte no tiene territorio, no cuenta con mecanismos para reubicar a un testigo de un lugar a otro si un Estado no quiere cooperar. No puedo hacer que una persona que ha sido sentenciada pueda cumplir su sentencia si no contamos con la cooperación de un Estado que quiera recibirla. No puedo facilitar el acceso a la evidencia, a la defensa, por ejemplo, a que testigos puedan viajar a la Corte a dar su testimonio o que víctimas puedan participar, si no tengo cooperación estatal. Entonces, la cooperación estatal es uno de los pilares esenciales para el funcionamiento de la institución, que garantiza todas sus operaciones.

OZ: Creo que es importante entender primero cuándo nació la Corte. El mundo se enfrentaba a la posguerra fría. Había un desbloqueo del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad había apostado a mecanismos de justicia como el Tribunal de Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, incluso como pilares de paz y seguridad. En ese contexto, en el 98, se concibe la Corte Penal Internacional como una institución firmemente arraigada a este multilateralismo y a esta cooperación de los Estados. La idea de que esa institución iba a poder existir y ser efectiva gracias a la cooperación de los estados.

Pero la Corte nace en un mundo que ya cambió. La Corte nace en el 2002, después de los atentados del 11 de septiembre, después del cambio que hubo en las dinámicas internacionales con respecto a la lucha contra el terrorismo y otros conflictos que se fueron desarrollando. Entonces, de alguna manera la Corte nació en un ambiente distinto al que la creó y eso nos ha obligado a desarrollarnos poniendo mucho énfasis en el tema de la cooperación.

OZ: La cooperación internacional tiene varios pilares, por así decirlo, en sí mismo. Primero, una parte muy importante que son las estructuras legales. Para que un Estado coopere con la Corte, a veces no basta con firmar el Estatuto de Roma. Necesita tener mecanismos internos legales que le permitan hacerlo. Porque no es lo mismo entregar a un sospechoso a la custodia de la Corte que extraditar a alguien. Segundo, tiene que haber también una sensibilización para poder entender las realidades de cada Estado. Y esa es la obligación que tiene la Corte en sí misma. Pedir el congelamiento de activos, por ejemplo, de un sospechoso en Colombia va a ser distinto que pedirlo en otro país. Entonces hay que entender las realidades específicas de cada Estado para poder producir solicitudes de cooperación que sean más relevantes y que se adecuen a su situación legal. Pero asimismo, hay un gran elemento de voluntad política. La voluntad política es la que va a ser el motor que va a generar la cooperación. Y hemos visto en instancias en que la falta de esta voluntad política es lo que ha generado no cooperación.

OZ: Yo creo que la existencia de la Corte Penal Internacional de por sí se debe, en gran parte, a las tradiciones y las experiencias de los países de América Latina, sobre todo en los contextos de seguridad y paz. De hecho, los principios que la conforman, de los elementos constitutivos, por ejemplo, el mandato de reparaciones tan integral previsto en el Estatuto de Roma, son elementos que vienen de la experiencia latinoamericana y que han creado ese sistema para beneficio internacional. De hecho, una gran fuente de experiencia para el sistema de la Corte Penal Internacional es el Sistema interamericano de Derechos Humanos, sobre todo en tema de reparaciones. La experiencia que tiene la Corte IDH en temas de reparaciones es tal vez la más directamente relevante para la CPI, porque la Corte Europea de Derechos Humanos no tiene ese tipo de experiencia en reparaciones de crímenes tan masivos.

Y hay experiencias concretas y actuales que no sólo han contribuido sino que servirán de punto de referencia para el trabajo de la CPI. Por ejemplo, representará un gran objeto de estudio la forma en la que en Colombia comunica los procesos de justicia a la población o qué tipo de legitimidad ha generado dentro de la población, porque son desafíos que la Corte enfrenta. Para nosotros va a ser muy importante analizar y entender la experiencia que Colombia ha tenido en ese sentido para entender cómo podemos replicar algunas de esas lecciones aprendidas en otros contextos.

OZ: Aunque resulta compleja la medición de los impactos, podría destacar, primero, la ratificación del Estatuto de Roma por los Estados latinoamericanos y la incorporación de definiciones de crímenes en sus ordenamientos jurídicos internos que sirven a los jueces, a los fiscales y a la profesión legal para la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes internacionales.

Segundo, como impacto relevante encuentro la concreción misma de uno de los principios fundamentales del Estatuto de Roma: la complementariedad. Lo que sustituye no complementa, lo que absorbe no complementa. La complementariedad tiene que ser eso, complementaria. Así pues, si la Corte entra a investigar una situación, eso significa que el Estado mantiene su responsabilidad de seguir llevando a cabo complementariamente los mecanismos para el acceso a la justicia. Y en este marco, hay dos situaciones que son muy interesantes a analizar. La primera es la situación colombiana específicamente y la otra es la situación venezolana que está actualmente bajo investigación en la Corte.

OZ: Sobre la situación venezolana no voy a hablar mucho porque es un tema de investigación de la Fiscalía y mi neutralidad no me lo permitiría. Pero es una investigación abierta actualmente y que tiene y va a tener un impacto en la región sobre la forma en que la Corte lleve a cabo esas investigaciones y la forma en que el Estado también las complemente.

La situación de Colombia es interesante. Colombia nunca llegó a ser investigación ante la Corte. Hubo un examen preliminar que se cerró hace unos años. Y a mí lo que me parece interesante es cómo este principio de complementariedad se desarrolló con la situación colombiana, en el cual un Estado siempre va a estar en mejor posición que la Corte de llevar a cabo investigaciones. Siempre la Corte va a tener una capacidad limitada, va a llevar tal vez los juicios de mayor relevancia, de mayor gravedad, pero la brecha de impunidad que existe una situación de conflicto masivo, no la va a resolver completamente la Corte y por eso es importante que los Estados asuman esa responsabilidad.

Y la experiencia colombiana ha sido muy interesante porque la conversación de paz en Colombia siempre estuvo impregnada de una necesidad de justicia. Y yo creo que la existencia del Estatuto de Roma y del examen preliminar, fueron catalizadores importantes para que esas conversaciones se dieran dentro de un marco objetivo. Y es interesante ver cómo la experiencia colombiana en materia de justicia transicional ha implementado conceptos de verdad, de justicia y de reparación, muchos de ellos que vienen o que se replican del Estatuto de Roma.

OZ: Hay un autor, Steven Pinkert, que dice que es difícil a veces medir el impacto de, por ejemplo, las Naciones Unidas porque nunca vemos a periodistas reportando desde los conflictos que no sucedieron. Y lo mismo puede pasar con la Corte. A veces el impacto de la Corte no es por las investigaciones que tiene abiertas, a veces puede ser por las investigaciones que no abrió porque los Estados llevaron a cabo una serie de medidas internas.

OZ: De muchísimas maneras. Primero, yo creo que siempre sería importante que estas personas consideren continuar sus carreras en la Corte. Para nosotros es muy importante el principio de representación geográfica y de balance de género como una forma de legitimar precisamente la representatividad de nuestra institución. Y en ese sentido estamos activamente siempre buscando profesionales latinoamericanos que quieran venir a trabajar con la Corte en todas esas disciplinas que usted mencionó y más –policías, expertos en protección de testigos, psicólogos que trabajan con víctimas de violencia, expertos en centros de detenciones, manejar detenidos y los elementos culturales que ello conlleva, lingüistas, abogados, investigadores–. Latinoamérica está muy capacitada para poder proveer ese tipo de apoyo y muchos de los grandes profesionales que trabajan en la institución hoy por hoy vienen de nuestra región y aportan diariamente a la institución.

Obviamente hay otras formas de contribuir, porque no todo el trabajo por el sistema del Estatuto de Roma se hace desde la CPI. También se hace a nivel nacional y todos los profesionales que están dedicados a expandir el impacto del derecho penal internacional a nivel nacional cumplen un papel muy importante. Porque solo cuando entendamos que la Corte no es una institución aislada, sino que la Corte pertenece a esta gran red de actuaciones que coadyuvan constantemente y que fortalecen al sistema, que puedan parecer desconectadas o separadas, pero que realmente encuentran un vínculo directo a los principios que nutren el Estatuto de Roma, vamos a poder realmente fortalecer el sistema de manera universal.

Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista a Osvaldo Zavala Giler: “La existencia de la Corte Penal Internacional se debe en gran parte, a las tradiciones y las experiencias de los países de América Latina”. Agenda Estado de Derecho. 2024/12/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/osvaldo-zavala-giler/

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.