15 de Octubre de 2025

Ochenta años de la Organización de las Naciones Unidas: ocho logros, ocho fracasos y ocho retos

El 24 de octubre de 1945 marcó el límite temporal de uno de los hechos más violentos de los que la especie humana moderna haya sido capaz de experimentar: dos guerras mundiales en apenas tres décadas. La comunidad internacional comprendió y sigue tratando de aplacar el instinto de la ley del más fuerte a cambio de la canalización de esa fuerza en mecanismos e institucionalidad enfocada en garantizar la seguridad colectiva, la cooperación y el respeto por la dignidad humana, así como de la naturaleza como un todo. Surgió así la ONU, se ha mantenido así la ONU, como el único espacio de encuentro planetario para que las naciones ventilen y procuren dirimir sus diferencias a través de la palabra y no de las armas.

Al cerrar el siglo XX, 65 años después, parecía posible que el panorama internacional se organizara en grandes bloques supranacionales, al estilo de la Unión Europea. Sin embargo, ese pronóstico y aspiración técnica no se cumplió: el bilateralismo y el multilateralismo son la forma dominante de la praxis internacional. A pesar de ello, 25 años después la ONU ha mantenido un rol esencial como foro universal de aglomeración y como catalizador de normas, valores y aspiraciones compartidas y del cual se cumplen 80 años en medio de una crisis ampliamente cubierta en las últimas semanas.

Con todo, lo bueno, lo malo, lo regular y lo deseable, su vigencia en estos tiempos es esencial para no desfallecer en las aspiraciones de una existencia a la altura de los desafíos de la humanidad y de una relación equilibrada con el resto de los animales y el ambiente.

explora el gráfico interactivo o continúa leyendo

1. En materia de paz. El más obvio, pero no por ello menor, es que han pasado 80 años y no se ha llegado a la tercera guerra mundial. Eso de por sí, ya permite afirmar que su hecho generador y causa de creación ha cumplido su cometido. A lo largo de estas ocho décadas, los cascos azules han sido desplegados en más de 60 operaciones de mantenimiento de la paz en todos los continentes.

2. Descolonización. La ONU ha promovido procesos de descolonización y la incorporación de nuevos Estados miembros a la organización. Tal y como se presenta en su portal web, ha impulsado la descolonización de más de 80 antiguas colonias, por lo que hoy quedan pocos territorios no autónomos, lo que constituye un gran logro histórico, difícil de alcanzar sin su institucionalidad.

3. La declaración universal de los derechos humanos. Adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, ha inspirado más de setenta tratados internacionales y es la matriz del derecho internacional de los derechos humanos. En otras palabras, los estándares que nos mantienen humanos.

4. Tratados y convenciones internacionales. El trabajo normativo de la ONU ha sido decisivo en la creación de un entramado de tratados internacionales que regulan ámbitos centrales de la convivencia global. Desde el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (1968), hasta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), pasando por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). Estos y otros instrumentos no solo han fijado estándares universales, sino que han permitido que el derecho internacional contemporáneo tenga un soporte normativo común.

5. Coordinación humanitaria y agencias especializadas.

Agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han salvado millones de vidas mediante la atención a refugiados, la distribución de alimentos, la protección de la niñez y la respuesta sanitaria global. Estas entidades han materializado en acciones concretas el mandato humanitario de la ONU y debería seguir siendo así.

6. Corte Internacional de Justicia. Creada en 1945 como órgano judicial principal de la ONU, la CIJ ha contribuido a consolidar el derecho internacional público al resolver disputas territoriales, marítimas y sobre la explotación de la naturaleza. Su autoridad jurídica, ha llevado a la confrontación argumentativa de la normativa internacional a cambio de la histórica confrontación bélica.

7. Foro universal de diálogo. La Asamblea General de la ONU reúne en la actualidad cuenta con 193 Estados en condiciones de igualdad formal, un hecho inédito en la historia de las relaciones internacionales. Este foro universal garantiza la visibilidad de todas las naciones, grandes y pequeñas, y preserva la posibilidad de construir consensos en torno a los principales desafíos de la humanidad. Es la única mesa en la que hay cabida para la gran mayoría de las Naciones del mundo.

8. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De la mano del logro anterior, la Agenda 2030 con sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyó el marco más ambicioso de cooperación internacional en materia de pobreza, equidad, medio ambiente y paz. Su importancia radica en que ha servido de brújula y metas claras para con los compromisos globales. Lo que antes eran esfuerzos fragmentados, ha permitido que los Estados midan sus progresos con indicadores comunes y rindan cuentas en un plano multilateral. Después del 2030 deberá ser remplazado por uno similar, para precisamente saber hacia dónde ir y qué hacer.

Los ochenta años de las Naciones Unidas dejan un balance significativo de aportes a la paz, la justicia y la cooperación internacional. Desde la prevención de una tercera guerra mundial hasta la construcción de un entramado jurídico global y humanitario sin precedentes, sus logros han marcado hitos que difícilmente podrían haberse alcanzado sin su existencia y sin su institucionalidad. No obstante, reconocer estos avances también obliga a examinar con rigor los fracasos y limitaciones que han acompañado a la organización, ya que solo a partir de ese contraste es posible proyectar los retos que definirán su relevancia y vigencia en las próximas décadas.

explora el gráfico interactivo o continúa leyendo

1. Incapacidad de prevenir genocidios. A pesar de su mandato fundacional, la ONU ha sido deficiente en detener atrocidades masivas como el genocidio en Ruanda en 1994 o la masacre de Srebrenica en 1995. Estos episodios mostraron las limitaciones de sus mecanismos de alerta temprana y la falta de decisión política en el Consejo de Seguridad para actuar a tiempo.

2. El veto en el Consejo de Seguridad. La prerrogativa de las cinco potencias permanentes ha bloqueado durante décadas resoluciones clave, paralizando la acción colectiva en conflictos como Siria, Palestina o Ucrania. El veto, concebido como salvaguarda del consenso, ha derivado en un obstáculo recurrente para la eficacia del sistema y urge una reforma al respecto.

3. La guerra de Irak (2003). La intervención militar liderada por Estados Unidos y sus aliados se realizó sin una autorización clara del Consejo de Seguridad, marginando a la ONU en una de las crisis más relevantes del inicio del siglo XXI. Este hecho, al inicio del siglo XXI afectó gravemente su autoridad como foro principal de legitimidad internacional.

4. Conflictos prolongados sin solución. La ONU no ha logrado encauzar una salida estable en disputas históricas como Palestina-Israel, el conflicto del Sahara Occidental o la guerra civil en Siria. La prolongación de estos escenarios erosiona su credibilidad como mediador imparcial.

5. Fracaso en la reforma del Consejo de Seguridad. A pesar de múltiples intentos y comisiones de estudio, la estructura de 1945 se mantiene para enfrentar los desafíos de una sociedad distinta a la de esa época. La ausencia de países emergentes y regiones enteras como África y América Latina en la categoría de miembros permanentes refleja un déficit de legitimidad.

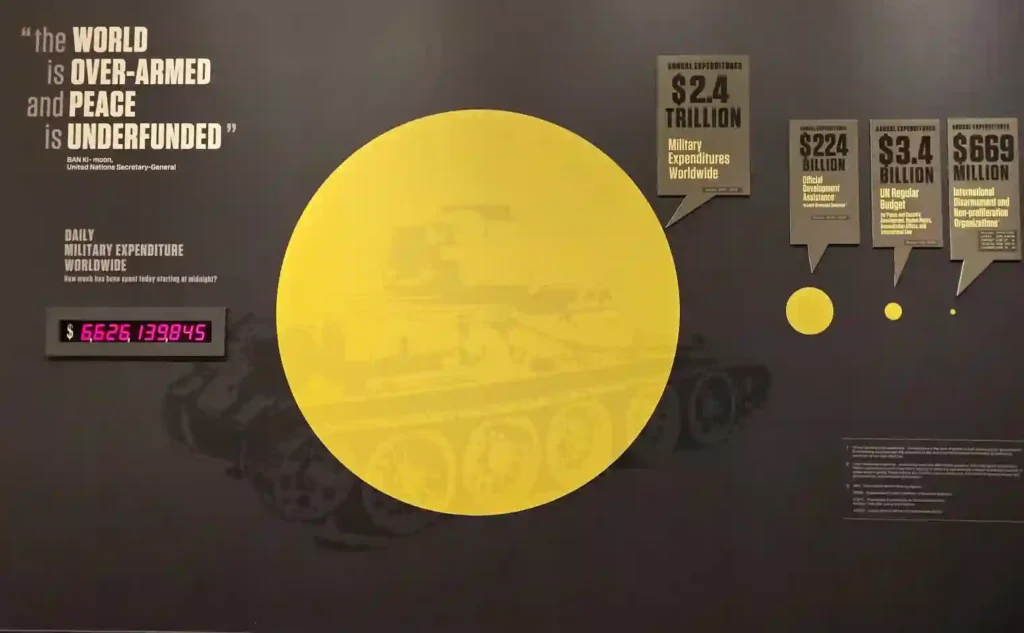

6. Persistencia de las armas nucleares. Pese a tratados como el TNP y décadas de negociaciones, las potencias nucleares no han cumplido plenamente sus compromisos de desarme. El riesgo de proliferación continúa siendo una amenaza existencial que la ONU no ha podido erradicar.

7. Débil cumplimiento de sus resoluciones. Muchas decisiones de la Asamblea General y del propio Consejo de Seguridad se quedan en declaraciones sin fuerza práctica, lo que revela la brecha entre la legalidad internacional proclamada en el papel y la voluntad real en la praxis internacional de los Estados.

8. Burocracia y crisis de legitimidad. La ONU ha sido criticada por la complejidad de su aparato institucional, los altos costos de operación y la distancia entre su discurso universal y la percepción ciudadana. Esta burocratización ha alimentado dudas sobre su eficiencia y pertinencia en el siglo XXI.

Los fracasos de la ONU son fracasos de la humanidad y de su relación con las cosas y la naturaleza. A pesar de su rol histórico, la organización arrastra déficits estructurales del diseño mismo de una organización creada para enfrentar el contexto de la primera mitad del siglo XX. La crisis actual es de la incapacidad de ejecutar sus propios mandatos, una implosión en proceso que requiere acciones inmediatas. Esta tensión entre logros y carencias obliga a pensar en los grandes desafíos del futuro, donde la reforma institucional, la adaptación a nuevas amenazas y la recuperación de legitimidad serán determinantes para que la ONU conserve vigencia en el siglo XXI. Para llegar a ese objetivo, a continuación, las principales líneas de acción para superar la crisis.

explora el gráfico interactivo o continúa leyendo

1. Reforma del Consejo de Seguridad. La necesidad de reformar su estructura es el desafío más urgente. Ampliar la representación, incorporar regiones subrepresentadas como África y América Latina y limitar a excepciones estrictas el uso del veto son condiciones básicas para que el Consejo recupere legitimidad y eficacia frente a las crisis del siglo XXI.

2. Acción climática efectiva. El cambio climático por razones geológicas y de la acción humana constituye la mayor amenaza contra el planeta. La ONU deberá garantizar que los compromisos asumidos con la Convención Marco y el Acuerdo de París se traduzcan en acciones vinculantes y verificables, superando la lógica de declaraciones sin consecuencias reales. Sin la naturaleza en equilibrio, no hay futuro para nadie ni para nada.

3. Regulación de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, la biotecnología y el ciberespacio plantean dilemas éticos y de seguridad global. La ONU está llamada a promover un marco normativo internacional que evite que las innovaciones se conviertan en instrumentos de desigualdad o dominación.

4. Gestión de migraciones masivas. Las crisis humanitarias derivadas de guerras, acciones de la naturaleza o la pobreza extrema ponen a millones en movimiento. La ONU debe articular mecanismos que equilibren soberanía estatal y solidaridad global, fortaleciendo el Pacto Mundial para la Migración de 2018 y la protección internacional de refugiados.

5. Prevención de pandemias. El COVID-19 reveló debilidades profundas en la coordinación sanitaria internacional y la inequidad global en la producción de vacunas. Fortalecer la Organización Mundial de la Salud, dotarla de independencia y garantizar cooperación global en acceso a vacunas y sistemas de alerta temprana es indispensable para evitar futuras catástrofes.

6. Financiamiento sostenible. La ONU depende en exceso de las contribuciones voluntarias y condicionadas de pocos Estados. El desafío es diseñar un sistema de financiamiento previsible, equitativo y autónomo, que le permita actuar con independencia política y eficacia operativa.

7. Recuperación de legitimidad ciudadana. Más allá de los Estados, la ONU debe acercarse a las sociedades, fortaleciendo los mecanismos de participación de la sociedad civil, aumentando la transparencia y mostrando resultados tangibles en la vida de las personas. Solo así podrá contrarrestar la percepción de burocracia distante e ineficaz.

8. Articulación con bloques regionales. El multilateralismo del futuro debe ser policéntrico. La ONU debe reconocer y coordinar con organizaciones regionales como la Unión Africana, Mercosur, Comunidad Andina, la ASEAN o la Unión Europea, generando sinergias en lugar de competir por legitimidad y relevancia. A su vez, la obligación de las regiones es crear organizaciones robustas y al margen de liderazgos personalistas.

Ochenta años después de su fundación, la ONU sigue siendo el espejo de nuestras grandezas y miserias colectivas: ha evitado una tercera guerra mundial, ha inspirado tratados y salvado millones de vidas, pero también ha fallado en detener genocidios, reformarse y cumplir sus propias resoluciones. En la actualidad, la ONU enfrenta el riesgo de ser recordada más por su retórica que por su eficacia. Sin embargo, renunciar a la ONU sería retroceder un siglo en gobernanza internacional. La tarea urgente no es enterrarla, sino refundarla: abrir paso a un multilateralismo más democrático, policéntrico y de la ciudadanía “desde abajo”, donde la protección del planeta y la dignidad humana sean el eje. La ONU solo sobrevivirá si se atreve a reinventarse, y su vigencia dependerá de que sepamos transformarla a la altura de las conquistas de la humanidad.

Citación académica sugerida: Herrera, Juan Camilo. Ochenta años de la Organización de las Naciones Unidas: ocho logros, ocho fracasos y ocho retos. Agenda Estado de Derecho. 2025/10/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ochenta-anos-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas-ocho-logros-ocho-fracasos-y-ocho-retos/

Director editorial de Agenda Estado de Derecho y profesor de Derecho Comparado, Universidad de Los Andes, Col.

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.